Criado em 1912 pelo estatístico italiano Corrado Gini, o índice que leva seu nome se transformou em um dos retratos mais fiéis da desigualdade moderna. No Brasil, ele ultrapassa o campo da economia: tornou-se símbolo de uma estrutura social que, mesmo após décadas de crescimento e políticas públicas, continua marcada por abismos entre renda, território, raça e oportunidade.

O que é o Índice de Gini

O Índice de Gini é uma ferramenta criada para medir o grau de desigualdade na distribuição de renda de uma população. Seu cálculo resulta em um número entre 0 e 1: quanto mais próximo de zero, maior a igualdade; quanto mais perto de um, maior a concentração de renda nas mãos de poucos.

A lógica é simples, mas o que ela expressa é profundo. Países como Dinamarca e Noruega, que registram índices próximos de 0,25, apresentam uma sociedade com oportunidades equilibradas, acesso universal a serviços e baixa disparidade de renda.

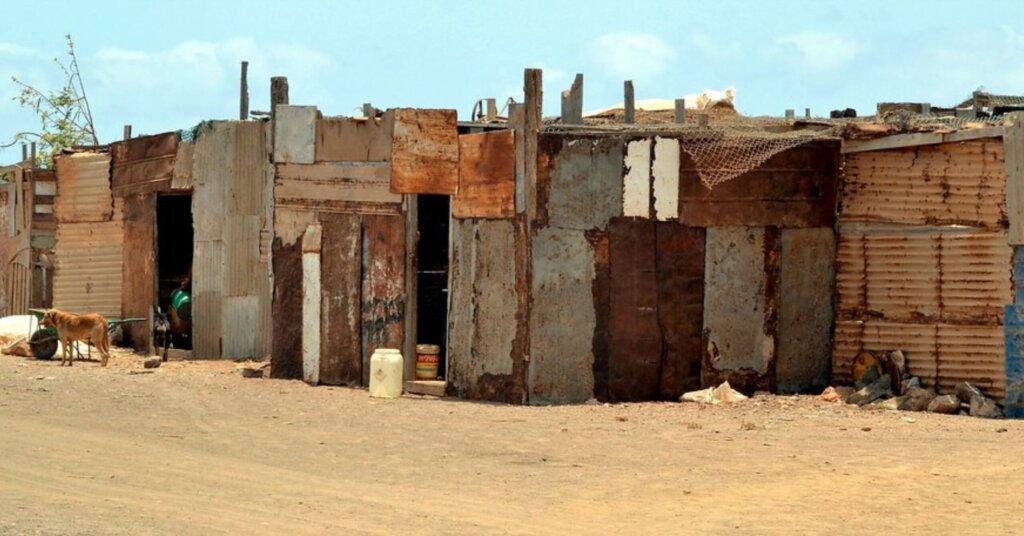

No extremo oposto, economias como Brasil e África do Sul, com índices acima de 0,50, revelam estruturas sociais em que a riqueza se concentra de forma persistente e a mobilidade social é limitada.

O cálculo do Gini parte da distribuição da renda domiciliar per capita — o quanto cada pessoa ganha, considerando todos os rendimentos, inclusive aposentadorias, programas sociais e lucros.

No Brasil, ele é calculado regularmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Organismos como o Banco Mundial, a ONU e a OCDE também utilizam o índice para comparar países e avaliar o impacto de políticas públicas.

Mais do que um número, o índice é uma espécie de termômetro moral: mede, em última instância, o quanto uma sociedade aceita a distância entre quem tem muito e quem tem pouco.

O retrato brasileiro da desigualdade

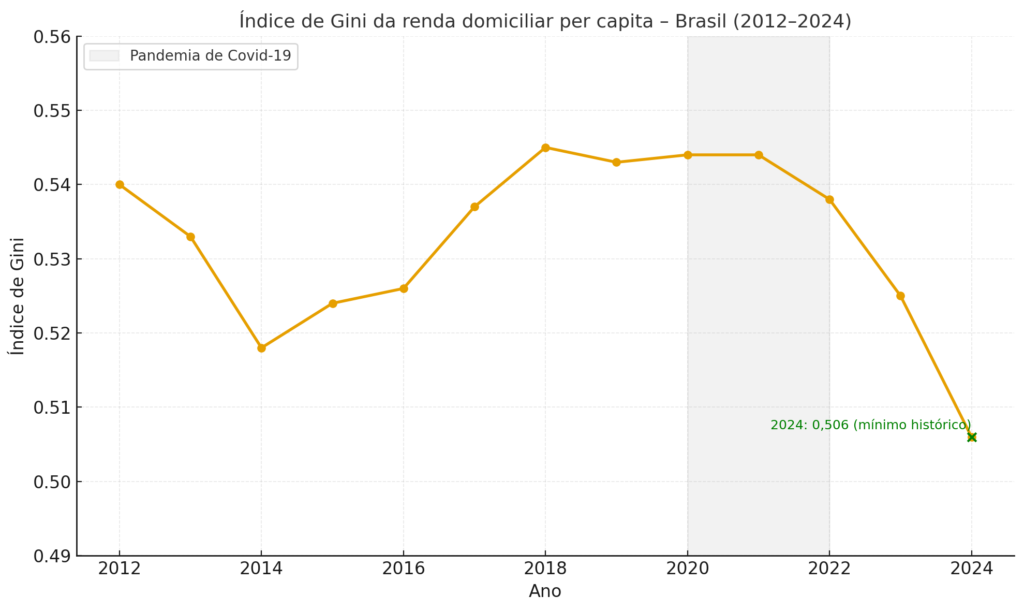

O Brasil figura entre os países mais desiguais do mundo há décadas. Em 2024, segundo o IBGE, o Índice de Gini ficou em torno de 0,506, o menor da série histórica desde 2012, mas ainda considerado alto para os padrões internacionais.

A trajetória histórica do indicador revela um ciclo de avanços lentos e retrocessos rápidos. Entre 2001 e 2014, o país viveu um período de queda consistente na desigualdade: o Gini caiu de 0,59 para 0,51 — a maior redução já registrada em tão pouco tempo.

O movimento foi impulsionado por políticas de redistribuição de renda, como o Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, a formalização do trabalho e a expansão do ensino superior público e privado.

Foi um intervalo de otimismo. Pela primeira vez, o crescimento econômico parecia alcançar também as camadas mais pobres. O consumo interno se expandiu, o crédito se democratizou e milhões de brasileiros cruzaram a linha da pobreza. O Gini parecia, enfim, responder a um esforço conjunto de políticas públicas e mobilidade social.

Mas o avanço não resistiu às crises. A partir de 2015, com o aumento do desemprego, a recessão e os cortes em programas sociais, o índice voltou a subir e o país perdeu quase uma década de progresso.

A pandemia da Covid-19 agravou ainda mais as desigualdades: enquanto os rendimentos do topo se mantiveram, trabalhadores informais e autônomos viram sua renda despencar.

Em 2021, o Gini chegou a 0,544. E somente depois das eleições de 2022 e de mudanças estruturais nos programas de distribuição de renda foi que o índice voltou a cair, ainda que de forma lenta e aquém do desejado.

Em vista disso, o Brasil se tornou um caso de estudo: reduziu a pobreza extrema sem alterar significativamente a estrutura de concentração de renda. Em outras palavras, o país conseguiu incluir milhões de pessoas no consumo, mas não redistribuiu poder econômico de forma duradoura.

O que está por trás do número

Por trás de cada ponto decimal há uma rede de fatores históricos, institucionais e culturais que moldam a desigualdade brasileira.

O primeiro deles é a herança escravocrata. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão e o único que não ofereceu compensações, terra ou educação aos libertos. Essa exclusão inicial produziu um efeito cascata que atravessa gerações.

A população negra, historicamente afastada do acesso à propriedade, educação e crédito, segue sobrerrepresentada entre os mais pobres e sub-representada entre os mais ricos.

Segundo o IBGE, trabalhadores brancos com ensino superior ainda ganham, em média, cerca de 67,7% a 73% a mais do que trabalhadores negros com a mesma formação. As mulheres negras continuam sendo o grupo mais afetado pela desigualdade salarial e pela informalidade.

Outro elemento é a desigualdade regional. Enquanto o Sul e o Sudeste concentram renda, infraestrutura e empregos formais, o Norte e o Nordeste enfrentam menores salários, menos investimentos e maior dependência de programas de transferência.

O Gini das regiões mais pobres do país é consistentemente mais alto, mostrando que o desenvolvimento brasileiro nunca foi uniforme.

Há ainda o sistema tributário regressivo, que penaliza o consumo e alivia o capital. No Brasil, quem ganha menos paga proporcionalmente mais impostos, pois a maior parte da arrecadação vem do consumo e não da renda ou da herança.

Dessa forma, a elite econômica acumula patrimônio e lucros tributados a taxas menores do que o trabalhador comum paga ao comprar alimentos.

Esses fatores se reforçam mutuamente. O resultado é uma sociedade de mobilidade lenta, em que o esforço individual raramente é suficiente para romper o lugar de origem. O Gini, nesse sentido, é menos um diagnóstico e mais uma consequência de uma engrenagem social que prioriza a manutenção do status quo.

Leia Mais

O desafio de transformar o dado em mudança

O Índice de Gini é amplamente citado em relatórios, discursos e diagnósticos, mas transformar o número em ação continua sendo o maior desafio.

Governos usam o Gini para demonstrar avanços sociais, mas o impacto real depende da capacidade de traduzir o dado em políticas públicas duradouras. Reduzir desigualdade não se faz apenas com transferências diretas de renda — exige reformas estruturais que alterem a lógica da tributação, da educação e da propriedade.

Países que conseguiram reduzir a desigualdade de forma permanente combinaram crescimento econômico com políticas redistributivas e sistemas tributários progressivos.

No Brasil, no entanto, cada avanço social costuma ser seguido por um período de retração econômica ou política, o que neutraliza parte dos ganhos.

Além disso, há o componente simbólico. O Gini funciona como um espelho que o país evita encarar: revela que o problema não é a escassez, mas a forma como a riqueza é dividida.

Enquanto o índice permanecer em níveis elevados, o Brasil continuará medindo mais do que a renda — estará medindo o tamanho da distância entre seus cidadãos. E essa é uma desigualdade que nenhum crescimento, sozinho, é capaz de corrigir.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Ainda não há comentários nesta matéria.