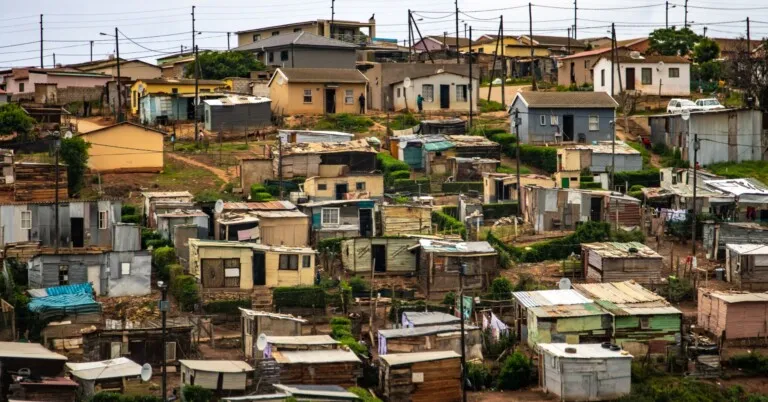

A ausência de educação financeira é uma das principais causas de desequilíbrio econômico entre as famílias brasileiras. Mesmo em tempos de amplo acesso à informação, a maioria da população desconhece noções básicas sobre orçamento, juros, crédito, consumo consciente e planejamento. Isso é reflexo de uma estrutura social que historicamente exclui o tema das escolas, dos lares e das políticas públicas.

Inclusive, ao longo das últimas décadas, cresceu o número de pessoas com acesso a serviços bancários e ao consumo, mas não houve, em contrapartida, uma democratização do conhecimento sobre como lidar com esses recursos.

O resultado é um cenário de endividamento crônico, decisões impulsivas, insegurança financeira e reprodução de ciclos de escassez que atravessam gerações.

Educação financeira: mais do que números, uma ferramenta de autonomia

A educação financeira é a capacidade de compreender, planejar e tomar decisões conscientes sobre o uso do dinheiro, equilibrando necessidades, desejos e possibilidades. Vai além de saber economizar: trata-se de desenvolver autonomia sobre escolhas cotidianas, prevenir endividamentos e construir estabilidade ao longo do tempo.

O que é educação financeira e por que ela vai além de “guardar dinheiro”

A educação financeira não se limita à prática de economizar ou evitar gastos supérfluos.

Ela representa a construção de um repertório crítico e consciente sobre a forma como o dinheiro circula na vida das pessoas — e sobre como ele influencia escolhas, comportamentos, relações sociais e oportunidades.

Reduzir esse conceito a “controlar planilhas” ou “fazer o salário render” é ignorar as raízes culturais, históricas e estruturais que moldam nossa relação com o consumo, com a dívida e com o trabalho.

No Brasil, o entendimento dominante sobre finanças pessoais costuma ser individualizante e moralizante: atribui o desequilíbrio financeiro à falta de disciplina ou ao “consumismo”, desconsiderando o contexto socioeconômico, a desigualdade de acesso à renda e a ausência de formação adequada.

Nesse modelo, quem não consegue poupar é visto como irresponsável, e não como alguém que vive sob pressão constante entre sobrevivência e desejo.

A função social da educação financeira, portanto, vai muito além da gestão de dinheiro: ela tem a ver com autonomia, justiça e emancipação.

Trata-se de fornecer instrumentos para que cada pessoa compreenda seus próprios padrões de consumo, identifique condicionamentos herdados e consiga tomar decisões mais alinhadas com seus valores e limites.

Essa perspectiva desloca o foco do “comportamento ideal” para o “entendimento profundo”, permitindo que a educação financeira seja uma prática acessível e adaptável — e não uma cartilha inflexível.

Os quatro pilares da educação financeira pessoal

A educação financeira se sustenta sobre quatro fundamentos essenciais:

- renda;

- gasto;

- poupança;

- investimento.

Esses pilares formam um ciclo interdependente, no qual cada um influencia diretamente os outros. Dessa forma, compreender esse sistema é essencial para qualquer pessoa que deseje estabilizar as finanças no médio e longo prazo.

Nesse sentido, não basta focar em um aspecto isolado: é o equilíbrio entre esses elementos que sustenta uma vida financeira saudável.

Renda: ponto de partida, mas não de estabilidade

A renda é a entrada de recursos que viabiliza todo o planejamento financeiro. Pode vir do salário, do trabalho autônomo, de benefícios, pensões ou atividades eventuais.

Mais do que o valor absoluto, o que realmente importa é o grau de constância e previsibilidade dessa renda.

Pessoas com altos ganhos, mas instáveis, enfrentam dificuldades semelhantes — ou até maiores — do que quem ganha menos, mas com regularidade.

Há ainda um fator estrutural: boa parte da população brasileira vive sob renda informal ou flutuante, o que exige estratégias de organização mais adaptáveis.

Nesses casos, trabalhar com múltiplas fontes de receita, reserva de segurança e projeções conservadoras passa a ser mais importante do que simplesmente tentar aumentar o valor mensal.

Gasto: o reflexo dos hábitos e das prioridades

Gastar é inevitável. O que faz a diferença é como e com que consciência o dinheiro é utilizado. A educação financeira, nesse ponto, não impõe restrições, mas propõe uma leitura crítica dos comportamentos de consumo.

A distinção entre necessidades reais e desejos momentâneos raramente é clara — e o marketing atua justamente nesse espaço nebuloso.

O primeiro passo é mapear os gastos de forma estruturada:

- Fixos essenciais (moradia, alimentação, transporte);

- Variáveis inevitáveis (contas de consumo, saúde, educação);

- Supérfluos frequentes (entregas, moda, lazer não planejado);

- Pagamentos comprometidos (parcelamentos, dívidas, juros).

Mais do que cortar despesas, o objetivo é reorganizá-las de acordo com os valores e possibilidades de cada fase da vida.

Quer aprender a organizar as finanças pessoais? Então leia também – Como organizar as finanças pessoais e construir uma vida financeira mais leve!

Poupança: da proteção à construção de autonomia

Poupar não é apenas guardar dinheiro. É criar margem de segurança para o futuro e para o imprevisível. Mesmo pequenas reservas acumuladas com constância podem evitar endividamentos e decisões tomadas sob pressão.

A poupança pode ser dividida por finalidade:

| Finalidade | Exemplo prático |

| Emergencial | Desemprego, doença, imprevistos |

| Objetiva (curto prazo) | Viagem, matrícula, conserto |

| Estratégica (médio/longo) | Troca de casa, mudança de carreira |

Diferentemente do senso comum, a poupança não deve ser o que sobra, mas sim o que é reservado antes dos gastos não essenciais. Isso exige mudança de mentalidade e reestruturação dos hábitos — e não acontece da noite para o dia.

Investimento: o passo seguinte à organização

Investir é a continuidade da poupança. Quando os recursos passam a ser alocados de forma estratégica, o dinheiro deixa de ser apenas um meio de troca e passa a gerar rendimentos.

É nesse ponto que muitos desistem, por acharem que investir exige muito conhecimento ou grandes quantias. Nenhum dos dois é verdadeiro.

O que se exige é clareza sobre alguns princípios:

- Perfil de risco: entender o quanto se tolera oscilações sem comprometer a estabilidade;

- Objetivo e prazo: curto, médio ou longo? Para o quê?;

- Tipo de investimento: renda fixa (como Tesouro Direto, CDB) ou variável (ações, fundos);

- Liquidez: quão rápido é possível resgatar o valor investido, caso necessário

Portanto, investimento não é fórmula de enriquecimento. É, na prática, uma forma de dar continuidade ao processo de organização e projeção financeira, respeitando o tempo e o perfil de quem está construindo esse caminho.

Por que a escola (ainda) não ensina o que você mais precisa saber sobre dinheiro

A maior parte dos brasileiros atravessa a infância e a adolescência sem sequer ouvir a palavra “finanças” na sala de aula.

Durante anos, somos ensinados a decorar fórmulas de Bhaskara, datas de batalhas e regras gramaticais — mas saímos do ensino médio sem saber como funciona um boleto, o que é um orçamento doméstico ou como os juros corroem uma dívida em questão de meses.

Essa ausência não é acidental. A escola brasileira foi moldada historicamente por uma lógica conteudista e academicista, focada em provas, notas e vestibulares.

A vida prática sempre foi deixada em segundo plano — como se questões concretas do cotidiano não fossem assunto “nobre” o suficiente para o currículo.

O pouco que se ensina, ensina mal

Quando a educação financeira aparece, é de forma superficial: um projeto isolado, uma palestra esporádica ou um módulo no fim do material didático, muitas vezes desconectado da realidade dos alunos.

Falta continuidade, vínculo com o cotidiano das famílias e espaço para o desenvolvimento de pensamento crítico. Além disso, há um fator estrutural que raramente é dito em voz alta: a lógica do consumo em massa se beneficia da desinformação.

Um cidadão que compreende juros compostos, que questiona o apelo do crédito fácil ou que entende seu padrão de consumo, é um cidadão menos vulnerável. E isso nem sempre interessa a quem lucra com o endividamento.

Quando a conta chega antes do conhecimento

Muitos adolescentes saem da escola direto para o mercado de trabalho, fazem seu primeiro cartão de crédito, compram um celular parcelado em 24 vezes — e aprendem, com dor, o que nunca foi ensinado.

A consequência é visível nos dados: alto nível de endividamento entre jovens, dificuldade em lidar com o primeiro salário e a perpetuação de padrões nocivos à saúde financeira.

Uma educação financeira escolar deveria, no mínimo:

- Ensinar o que é renda, gasto, dívida e reserva;

- Explicar como funcionam juros, crédito, inflação e parcelamentos;

- Estimular o pensamento crítico sobre consumo e status;

- Apresentar formas simples de planejamento pessoal e familiar.

Educação financeira não é luxo — é cidadania

Esses conteúdos não exigem fórmulas complexas. Exigem, antes, uma mudança de mentalidade: entender que formar cidadãos também significa prepará-los para lidar com a realidade material da vida adulta. E que ensinar sobre dinheiro não é ensinar a ser ganancioso — é ensinar a ter autonomia.

Como a desorganização financeira afeta sua vida emocional, profissional e familiar

Não é preciso estar inadimplente para sentir os efeitos da desorganização financeira. Basta não saber com clareza o que entra, o que sai, quanto se deve e para onde está indo o dinheiro.

A incerteza constante corrói a sensação de controle e, com ela, vem a ansiedade. Muitos sintomas do desequilíbrio emocional contemporâneo — insônia, irritabilidade, baixa autoestima — estão diretamente ligados à insegurança financeira.

E o problema é ainda maior quando não se fala sobre isso. O silêncio em torno das finanças faz com que muitos carreguem a culpa de não “saber lidar com dinheiro”, quando na verdade nunca foram orientados a fazer isso.

A culpa silenciosa e a vergonha social

A desorganização financeira costuma vir acompanhada de culpa e vergonha. Culpa por não conseguir “dar conta” e vergonha de não ter o padrão de vida esperado. Isso afeta desde a forma como a pessoa se vê até a maneira como se relaciona com os outros.

Evitar encontros, adiar compromissos, esconder dívidas da família, fingir que está tudo bem — são comportamentos comuns em quem está financeiramente perdido.

E essa evasão vai criando distanciamento, solidão, conflitos. O dinheiro, nesse contexto, deixa de ser um meio e passa a ser um fator de constrangimento.

Quando o impacto chega à vida profissional

No ambiente de trabalho, os reflexos também são evidentes. A pessoa que vive sob pressão financeira tende a:

- Se distrair com mais facilidade;

- Aceitar condições de trabalho ruins por medo de demissão;

- Adiar decisões de carreira por insegurança;

- Evitar conversas sobre remuneração ou crescimento.

Além disso, a instabilidade financeira limita escolhas estratégicas. Abrir mão de um curso, recusar uma mudança de cidade, postergar um projeto pessoal — tudo isso passa a girar em torno da falta de margem para arriscar.

Dinheiro, relacionamentos e a construção da confiança

Em relacionamentos afetivos, a desorganização financeira é uma das principais fontes de conflito. Não saber como organizar as contas, quem paga o quê, ou quanto se pode gastar gera atrito.

E não raro, o dinheiro se torna um tema evitado — até o momento em que estoura. Famílias com dificuldade de conversar sobre finanças geralmente têm dificuldade de conversar sobre outras coisas também.

A confiança, nesses casos, se desgasta. E mesmo entre casais que se amam, a falta de clareza nas finanças pode levar a rupturas ou desgastes duradouros. Mas a boa notícia é que tudo isso é reversível.

É possível, por meio da educação financeira, construir o caminho para a liberdade. E é sobre isso que vamos falar adiante.

Quer saber como a psicologia do dinheiro afeta suas finanças? Então leia também – O que é psicologia do dinheiro e como ela influencia suas finanças!

Da dívida à liberdade: o caminho possível com educação financeira

Falar em liberdade financeira enquanto se está endividado pode parecer provocação. Mas quem já atrasou o aluguel, parcelou o mercado no crédito ou pediu um “pix” emprestado no fim do mês sabe que a dor do desequilíbrio, apesar de incômoda, pode ser um ponto de virada.

A crise revela o que estava sendo ignorado: hábitos, decisões impulsivas e padrões herdados. Por isso, o primeiro movimento é encarar os números. Saber exatamente quanto se deve, para quem, com quais juros.

Evitar olhar a fatura ou pular notificações do banco pode aliviar por um dia — mas prolonga um ciclo que tende a se repetir. E não há liberdade financeira onde existe fuga constante da realidade.

Romper com o ciclo: reduzir o ruído, simplificar decisões

Muita gente acha que sair das dívidas exige cortar tudo, abrir mão de todo prazer e viver sob castigo. Mas na prática, o caminho sustentável começa com organização.

Trocar dívidas caras por outras com juros menores. Evitar comprar por impulso em datas promocionais. Cancelar serviços que foram sendo contratados sem critério e permanecem no débito automático há meses.

Nesse processo, o conceito de minimalismo financeiro pode ser um aliado valioso. Não se trata de viver com o mínimo, mas de fazer escolhas mais conscientes.

Gente que passa a usar só um cartão, que define um teto semanal de gastos no débito, que vende o que não usa mais, redescobre uma relação mais leve com o dinheiro.

São atitudes simples, mas poderosas:

- Cozinhar em casa durante a semana para controlar melhor o gasto com alimentação;

- Reduzir o número de aplicativos de transporte e delivery para entender onde o dinheiro está escorrendo;

- Substituir a ideia de “merecer uma compra” pela pergunta “isso resolve um problema real ou me dá alívio momentâneo?”.

Com o tempo, esses pequenos ajustes criam um novo padrão. O dinheiro que antes sumia em juros e parcelas passa a ter destino. Não é sobre enriquecer rápido, mas sobre respirar — e, pela primeira vez, ter alguma previsibilidade.

É nesse momento que a pessoa começa a incluir metas realistas, como montar uma reserva de emergência em seis meses, quitar uma dívida específica ou conseguir bancar um curso profissionalizante sem recorrer ao crédito. O orçamento deixa de ser um controle punitivo e passa a funcionar como uma ferramenta de liberdade.

Leia também:

- Educação financeira ainda é um desafio para a maioria dos brasileiros;

- Brasil bate recorde: mais de 2,6 milhões de pequenos negócios abertos só em 2025;

- Inflação recua, mas Selic trava em 15%: o que isso muda no caixa das pequenas empresas?

Educação financeira na prática: por onde começar e como evoluir

Para quem nunca organizou as finanças, começar pode parecer intimidante. Mas a verdade é que a educação financeira prática se baseia em poucos hábitos simples, feitos com consistência. E cada perfil precisa de um ponto de partida realista.

Para quem vive no limite da renda

Se o seu salário mal cobre as despesas e sobra pouco (ou nada), o foco deve ser sobrevivência com organização. Isso significa:

- Anotar todos os gastos por 30 dias: do pão à passagem;

- Identificar gastos invisíveis, como taxas bancárias e pequenas compras por impulso;

- Separar os gastos em 3 grupos:

- Fixos e essenciais (aluguel, luz, comida);

- Variáveis e negociáveis (delivery, internet, assinatura);

- Supérfluos recorrentes (parcelas desnecessárias, compras emocionais).

Com base nisso, faça um mini orçamento semanal. Divida seu mês em 4 blocos e tente definir tetos de gasto. Não é preciso planilha complexa — papel e caneta funcionam.

Para quem tem dívidas

Aqui, o foco é recuperar o controle. Os primeiros passos incluem:

- Listar todas as dívidas (valor, credor, taxa de juros, vencimento);

- Classificar por prioridade: comece quitando as mais caras (cheque especial, cartão);

- Buscar renegociação com juros menores ou portabilidade;

- Se necessário, trocar uma dívida cara por outra mais barata (ex: empréstimo pessoal no lugar do rotativo).

Evite parcelar o que já está parcelado. Enquanto as dívidas não estiverem sob controle, adie compras que não são essenciais.

Para quem já tem sobra, mas gasta sem perceber

Aqui, o objetivo é dar destino ao dinheiro antes que ele vá embora sem propósito. Algumas práticas úteis:

- Criar uma reserva de emergência automática, com débito no dia seguinte ao recebimento;

- Definir metas específicas: comprar algo à vista, fazer um curso, viajar sem dívidas;

- Testar micro-investimentos, mesmo com R$ 50 por mês, só para aprender como funciona.

Para todos os perfis

Existem ações que servem para qualquer um:

- Ter um lugar fixo (caderno, aplicativo ou bloco de notas) para registrar entradas e saídas;

- Olhar as finanças uma vez por semana, sem pânico, só para acompanhar;

- Conversar com alguém de confiança sobre dinheiro. A educação financeira se fortalece no diálogo.

Como aplicar educação financeira na sua casa e na criação dos filhos

A educação financeira não começa no banco, nem no trabalho — começa em casa. O modo como lidamos com dinheiro no ambiente doméstico molda nossas crenças sobre consumo, escassez, dívida e valor.

Não adianta organizar suas próprias contas se, dentro de casa, o caos continua. Mais que um plano de contas, é preciso criar uma cultura de conversa, clareza e responsabilidade compartilhada.

Orçamento familiar precisa ser conjunto

Se você divide despesas com alguém, é fundamental ter:

- Visão compartilhada da renda total da casa;

- Acordo claro sobre quem paga o quê (e por quê);

- Um lugar visível com os compromissos mensais fixos;

- Espaço para negociar ajustes sem culpa ou confronto.

Não há fórmula ideal — há o que funciona para o momento de cada família. O que destrói a convivência não é o dinheiro, mas o silêncio em torno dele.

Envolver os filhos com linguagem adequada

Crianças não precisam saber o saldo do banco, mas podem — e devem — entender que dinheiro é recurso limitado, que precisa ser usado com intenção. Algumas práticas:

- Mostrar o preço das coisas no mercado e comparar opções;

- Dar mesada ou semanada e deixá-los decidir como usar (e lidar com as consequências);

- Compartilhar decisões: “Vamos sair para comer ou guardamos esse valor para algo maior depois?”.

Educação financeira infantil não é sobre matemática — é sobre valores: paciência, planejamento, limites e responsabilidade.

Educação financeira digital: apps, planilhas e automações

A rotina moderna exige ferramentas que facilitem o controle sem burocracia. Felizmente, existem aplicativos e plataformas que permitem acompanhar gastos, definir metas e até automatizar investimentos sem precisar de conhecimentos avançados.

| Finalidade | Ferramentas recomendadas |

| Acompanhar gastos e organizar orçamento | Minhas Economias, Mobills, Organizze |

| Controlar dívidas e renegociar | Acordo Certo, Serasa, Meu Acerto |

| Poupar automaticamente | Banco Inter, Nubank, C6 Bank (função cofrinho) |

| Investir com suporte | Tesouro Direto, NuInvest, Rico, XP |

Esses aplicativos ajudam principalmente porque removem o atrito da decisão: se você configura uma transferência automática de R$ 100 para sua reserva todo dia 5, esse valor já “sai de cena” antes que seja usado em algo não planejado.

Planilhas simples ainda funcionam

Se você prefere o método manual, planilhas em Excel ou Google Sheets funcionam bem. Não precisa ser complexa. Basta:

- Um campo para entradas (renda);

- Um para saídas (classificadas por tipo);

- Um cálculo de saldo e uma projeção para o mês seguinte.

A chave não está na ferramenta, mas no hábito de acompanhar com constância.

Constância, mentalidade e autoconhecimento no centro da educação financeira

Boa parte das pessoas que começam a se organizar financeiramente desistem nos primeiros três meses. Não por falta de capacidade, mas porque não veem resultado imediato.

Por isso, é importante destacar que a educação financeira não gera recompensas instantâneas. É como mudar a alimentação ou começar a se exercitar: o retorno vem com o tempo.

É por isso que a constância é mais importante do que a perfeição. Mesmo que um mês fuja do controle, retomar o planejamento no mês seguinte já é um avanço. O que destrói o processo é o abandono total por causa de um tropeço.

Entender como você lida com o dinheiro

A forma como você gasta, poupa ou evita olhar para suas finanças tem raízes emocionais. Algumas pessoas compram para aliviar frustração.

Outras acumulam dinheiro por medo. Algumas evitam olhar extratos por ansiedade. O autoconhecimento financeiro exige observar esses padrões e entendê-los sem julgamento. Algumas perguntas podem ajudar:

- “Por que eu gasto com isso?”

- “Isso resolve um problema ou só me distrai?”

- “Esse hábito me aproxima ou me afasta da vida que eu quero?”

A educação financeira verdadeira começa quando essas questões passam a fazer parte da rotina e deixam de ser feitas só quando a situação já saiu do controle.

Conclusão

Como vimos ao longo deste artigo, falar sobre educação financeira é, antes de tudo, falar sobre autonomia. Não se trata de enriquecer, controlar obsessivamente os gastos ou seguir fórmulas prontas.

Trata-se de entender como o dinheiro atravessa nossas decisões, emoções, relações e possibilidades. E, a partir disso, fazer escolhas mais conscientes — dentro das condições que cada um tem.

Não existe um único ponto de partida nem um único caminho. O que existe é um processo: começar onde se está, com os recursos disponíveis, e avançar um passo de cada vez. Mesmo que pequenos, esses passos criam direção e é essa direção que transforma.

Gostou? Então ative as notificações, assine nossa newsletter e fique por dentro de outros conteúdos que vão ajudar você a ter mais educação financeira e alcançar a liberdade que tanto deseja!

FAQ – Perguntas Frequentes

O que é educação financeira?

Educação financeira é a capacidade de compreender, planejar e tomar decisões conscientes sobre o uso do dinheiro. Vai além de economizar: envolve entender como o dinheiro afeta sua vida cotidiana, reconhecer padrões de consumo, evitar armadilhas financeiras e construir estabilidade no longo prazo.

O que é ter uma educação financeira?

Ter educação financeira significa saber lidar com suas finanças de forma organizada, consciente e responsável. É ter clareza sobre o que se ganha, como se gasta, quanto se guarda e quais são os objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo — mesmo que se esteja começando com pouco.

Quais são os 4 pilares da educação financeira?

Os quatro pilares da educação financeira pessoal são:

- Renda – saber de onde vem e como ampliar sua entrada de recursos;

- Gasto – entender como o dinheiro é utilizado e evitar desperdícios;

- Poupança – criar reserva para emergências e objetivos;

- Investimento – multiplicar recursos com estratégia e consciência de risco.

Por que a educação financeira não é ensinada na escola?

A maioria das escolas brasileiras ainda prioriza conteúdos tradicionais e deixa de lado temas práticos do cotidiano, como finanças. Além disso, há pouca formação específica para professores abordarem o tema, o que dificulta sua implementação de forma estruturada e contínua.

Como começar a cuidar do dinheiro na prática?

O primeiro passo é registrar todos os gastos por 30 dias, sem exceção. Depois, organizá-los por categorias (essenciais, negociáveis e supérfluos). Com isso em mãos, é possível criar um orçamento simples, identificar excessos e definir metas realistas — como montar uma pequena reserva de emergência.

Qual o papel da psicologia no controle financeiro?

A psicologia ajuda a entender o comportamento por trás do uso do dinheiro. Muitos gastos são emocionais, impulsivos ou automáticos. Observar padrões, identificar gatilhos e criar novas rotinas são formas de alinhar mente e finanças, com menos culpa e mais consciência.

Como aplicar educação financeira com filhos pequenos?

A melhor forma é envolver as crianças nas decisões do dia a dia. Mostrar o valor das coisas, oferecer mesadas com responsabilidade, conversar sobre prioridades e ensinar que dinheiro é um recurso — não um tabu. O exemplo vale mais do que qualquer discurso.

Quais aplicativos ajudam a organizar as finanças?

Alguns dos mais usados no Brasil são:

- Mobills e Organizze (orçamento e controle de gastos);

- Minhas Economias (plano financeiro);

- Tesouro Direto e Rico (investimentos);

- Banco Inter e Nubank (função cofrinho e metas).

Como sair das dívidas de forma estruturada?

O primeiro passo é listar todas as dívidas e organizá-las por valor, prazo e taxa de juros. Priorize as mais caras, renegocie prazos e, se necessário, troque dívidas caras por outras mais baratas. Enquanto isso, corte gastos desnecessários e tente gerar uma renda extra pontual.

Educação financeira é só para quem ganha bem?

Não. Pelo contrário. Quem vive com renda apertada precisa ainda mais de organização, visão e estratégia para conseguir manter o essencial e evitar dívidas. A educação financeira não depende de quanto se ganha, mas de como se pensa e age com o que se tem.