João Paulo Oro Waram acorda quando o céu ainda é apenas uma mancha azulada sobre o rio Guaporé, na zona ribeirinha de Nova Mamoré. A lamparina pendurada na parede de madeira ilumina a pequena casa com um brilho amarelado, fraco, mas suficiente para que ele encontre a mochila plástica onde guarda o caderno embrulhado em sacos para não molhar.

A mãe, que acorda antes do sol, mexe um mingau de milho no fogareiro de barro. O cheiro da lenha queimando se mistura ao perfume úmido da madrugada amazônica, aquele aroma de folha molhada e terra viva que só existe ali, onde a floresta parece respirar junto com as pessoas.

A casa de João está a mais de uma hora e meia da escola onde ele estuda, em Nova Mamoré, no interior de Rondônia. Mas, no papel, a distância é menor. O que alonga o caminho é o rio — o ritmo dele, as curvas, as cheias e secas, o tempo que devora margens.

Para chegar, João precisa remar por cerca de trinta minutos até o ponto onde o barco escolar deveria passar. Depois, embarca com outros estudantes para navegar mais uma hora e meia em direção ao barracão que funciona como escola multisseriada. No total, quase duas horas de travessia. Tudo para não perder o ano letivo e o sonho que teima em nascer ali, entre o rio e a mata.

Ele veste uma camiseta já desbotada, passa a mão pelos cabelos curtos e joga a mochila nas costas. A mãe lhe entrega uma cuia com mingau ainda fumegante e o observa enquanto ele engole rápido, com a pressa de quem sabe que, naquele percurso, o tempo não espera ninguém.

Quando ele desce os degraus da palafita, o silêncio é cortado apenas pelo barulho da água batendo nos troncos. O rio ainda está escuro, mas é possível ouvir a floresta acordando: o coaxar das rãs, o piado das primeiras aves, o bater de asas que desaparece entre as copas.

A canoa de João é pequena, estreita, remendada em partes. Ele a empurra para longe da margem, sobe com cuidado para não virar, e começa a remar lentamente para o ponto de encontro. A correnteza ajuda em alguns trechos, mas o rio tem seus humores.

Em certos dias, a água corre forte e leva corpos estranhos: galhos, folhas, troncos que descem da mata depois das chuvas. Em outros, é tão calma que mais parece uma lagoa infinita. João já aprendeu a ler o rio.

Ele entende como ele muda, respira, avisa. Mas não deixa de sentir medo. Há trechos escuros, fundos, em que a mata parece fechar-se sobre si mesma.

Aos doze anos, João Paulo já viveu os dois extremos que só a Amazônia conhece. Na cheia, a água invade caminhos, encobre as margens, apaga trilhas, arrasta tudo o que encosta nela. Na seca, o cenário se inverte: o rio se desfaz em poços, deixando atrás de si quilômetros de lama espessa e rachada, por onde ninguém passa sem afundar.

Quando isso acontece, não há barco escolar que dê conta. Nessas épocas, João precisa caminhar por trechos da mata, cruzando raízes, galhos e caminhos improvisados pelos próprios moradores. A travessia que já é difícil se torna quase impossível.

Em muitos dias, o barco escolar simplesmente não chega. Às vezes por falta de combustível. Às vezes porque o piloto ficou doente. Às vezes porque o rio mudou seu curso durante a noite. Às vezes porque o motor não funciona.

E quando isso acontece, João e outras crianças voltam para casa antes mesmo do sol nascer completamente, carregando nas costas um misto de frustração e resignação. Eles sabem que não depende deles.

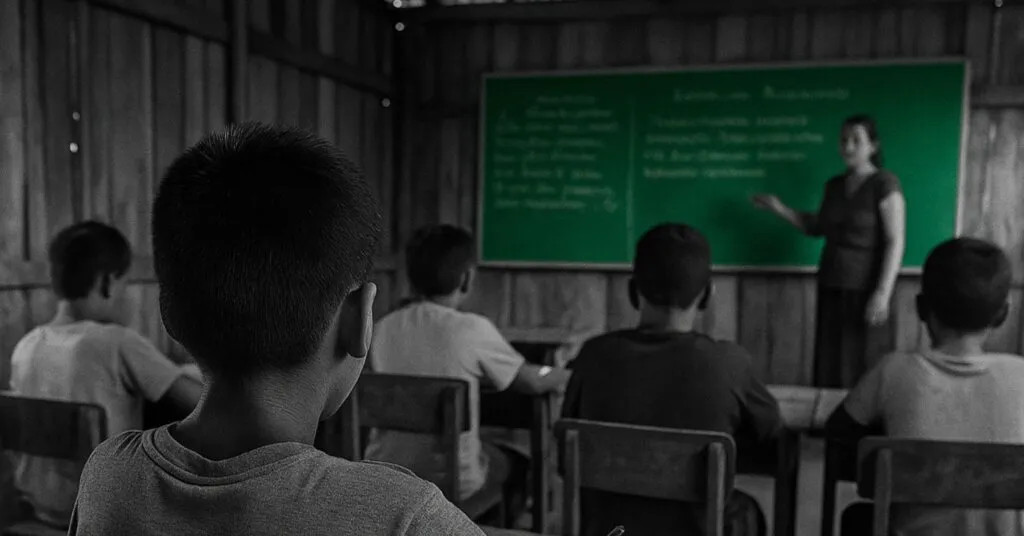

A escola que atende a comunidade de João fica em um barracão simples de madeira, montado há anos pela comunidade enquanto aguardava uma nova unidade — moradores afirmam que a estrutura improvisada já atravessou mais de uma década sem substituição.

Lá, uma única professora cuida de várias turmas. Ensina crianças de diferentes idades no mesmo espaço, com materiais contados e uma paciência que parece crescer todos os dias junto com ela.

Não há internet constante, não há ar-condicionado, raramente há merenda. O gerador falha com frequência, principalmente na seca, quando a gasolina chega menos. E quando falta comida, falta também parte da motivação para manter as crianças ali por tantas horas.

Leia Mais

Mas João não desiste. Dentro de sua mochila plástica, ele carrega um caderno que tenta manter seco, ainda que as páginas tenham manchas de água espalhadas como pequenas tatuagens do rio.

Entre as folhas, ele guarda uma fotografia recortada de um folheto distribuído em uma visita técnica da Secretaria de Educação: uma imagem de universitários caminhando por um campus arborizado. Na foto, todos usam mochilas novas, roupas limpas e parecem ter pressa para chegar a algum lugar importante.

João olha aquela imagem como quem olha para outro mundo. Ele diz que quer estudar engenharia florestal. Quer aprender a cuidar da mata, do rio, dos peixes, das plantas que o avô ensinou a identificar. Quer voltar para a comunidade como alguém capaz de proteger o território.

A professora sabe disso. Diz que João aprende rápido, principalmente quando o assunto envolve o território Wari, povo ao qual pertence sua comunidade ou qualquer coisa ligada ao rio. Ele se interessa pelos ciclos da natureza, observa a mata como se ela fosse um mapa antigo, cheio de pistas.

Às vezes, quando o barco atrasa, ele aproveita para conversar com os mais velhos, ouvir histórias do tempo em que a comunidade ainda não tinha luz, quando o rio era a única estrada possível. Hoje ainda é, mas com mais interferências, mais pressa, mais necessidades que chegam de fora.

Em Nova Mamoré, a rotina de João não é uma exceção isolada. Um estudo publicado em 2025 por Solange Guedes Xavier e Marineide Martiniano do Nascimento intitulado “Estudantes rurais: desafios enfrentados para o acesso à escola e o papel do gestor público no combate à evasão escolar em Nova Mamoré-RO” mostra que a evasão escolar no município está “intimamente ligada” às falhas do transporte e às longas distâncias entre as comunidades e as instituições de ensino.

Segundo a pesquisa, em localidades situadas a mais de 40 quilômetros da área urbana, a taxa de evasão no ensino fundamental II chega a 18%, enquanto na zona urbana o índice é de apenas 4%.

O estudo aponta que estradas precárias, falta de planejamento logístico e irregularidades no transporte escolar — especialmente nas épocas de cheia ou seca — tornam a frequência às aulas um desafio diário para centenas de crianças e jovens.

Nessa dinâmica, quando o barco atrasa, não consegue atracar ou simplesmente não aparece, o direito à educação se transforma em travessia incerta. Crianças desistem porque o transporte não vem. Jovens abandonam o ensino porque o trajeto, que deveria ser uma ponte, vira barreira.

Professores faltam porque o trajeto até a comunidade é perigoso. As estatísticas, quando chegam ao papel, parecem frias, mas no cotidiano são cheias de nome e rosto. João é uma dessas estatísticas que teimam em resistir.

Nas últimas semanas, a professora comentou sobre uma política nova que tem aparecido nas discussões nacionais chamada de Sistema Nacional de Educação e apelidada pelo governo federal de “SUS da Educação”.

A professora explicou que seria um modelo parecido com o da saúde: universal, articulado, com responsabilidades compartilhadas entre União, estados e municípios. Na teoria, isso significaria que uma criança de Nova Mamoré deveria ter as mesmas condições de aprendizado que uma criança de Porto Velho ou São Paulo.

Significaria barco escolar regular, professores formados, prédios adequados, internet funcionando, merenda garantida, materiais novos. Significaria, principalmente, que a geografia não deveria definir o destino de ninguém.

Para João, essa promessa tem concretude. Ele imagina um barco que chega todos os dias, mesmo quando o rio está baixo. Uma escola que funciona sem interrupções. Uma sala com ventilação, cadernos novos, lápis que não precisam ser encolhidos até virarem tocos.

Ele imagina, também, que quando chegar ao ensino médio, não precisará sair da comunidade e abandonar o rio. E, mais adiante, imagina o dia em que talvez possa disputar uma vaga na universidade por meio das políticas de cotas que mudaram a vida de tantos jovens indígenas pelo país.

Na volta para casa, o sol já queimou o topo das árvores. O rio reflete o vermelho do fim de tarde, criando um caminho de luz sobre a água. João desce do barco, empurra a pequena canoa e rema devagar, sentindo os braços pesados e a mente cheia de novas perguntas.

Ele amarra a canoa no tronco que o pai fincou ali anos atrás e sobe as escadas da palafita. A mãe está sentada na varanda, descascando mandioca. Ele se aproxima, mostra o caderno, conta o que aprendeu. Ela sorri com um orgulho silencioso, daqueles que não precisam de palavra alguma para existir.

O futuro de João depende de políticas públicas que alcancem lugares onde o Estado historicamente não chegava. Depende de transporte regular, professores bem formados, infraestrutura básica, respeito à diversidade cultural. Depende de um país que entenda que educação não é favor, mas direito.

Enquanto isso, ele segue atravessando o rio todos os dias, remando contra correntezas que não são apenas de água — mas de desigualdade, distância, abandono. Ainda assim, a cada travessia, João carrega em si um pedaço de Brasil que teima em aprender, crescer e existir, mesmo quando o país insiste em esquecê-lo.

E talvez, se as políticas certas se enraizarem, o caminho que hoje depende da força dos braços de João possa, no futuro, depender apenas das asas que a educação promete abrir para quem vive onde o rio define a vida.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Ainda não há comentários nesta matéria.