O Brasil que entrou na década de 1990 buscava uma saída para a instabilidade econômica e política que marcara os anos anteriores. A hiperinflação corroía a vida cotidiana, o Estado parecia incapaz de financiar políticas públicas e a população desconfiava de qualquer promessa de prosperidade.

A democracia havia renascido, mas o país continuava preso ao curto prazo. Foi nesse ambiente que a agenda neoliberal encontrou terreno fértil. A ideia de que o Estado precisava “sair do caminho” para permitir que o mercado conduzisse o desenvolvimento se tornou consenso nos meios de comunicação, nas instituições financeiras e em parte significativa da elite política.

O Brasil estava prestes a embarcar em um novo ciclo histórico — um ciclo que reconfiguraria sua economia, sua soberania e seu futuro.

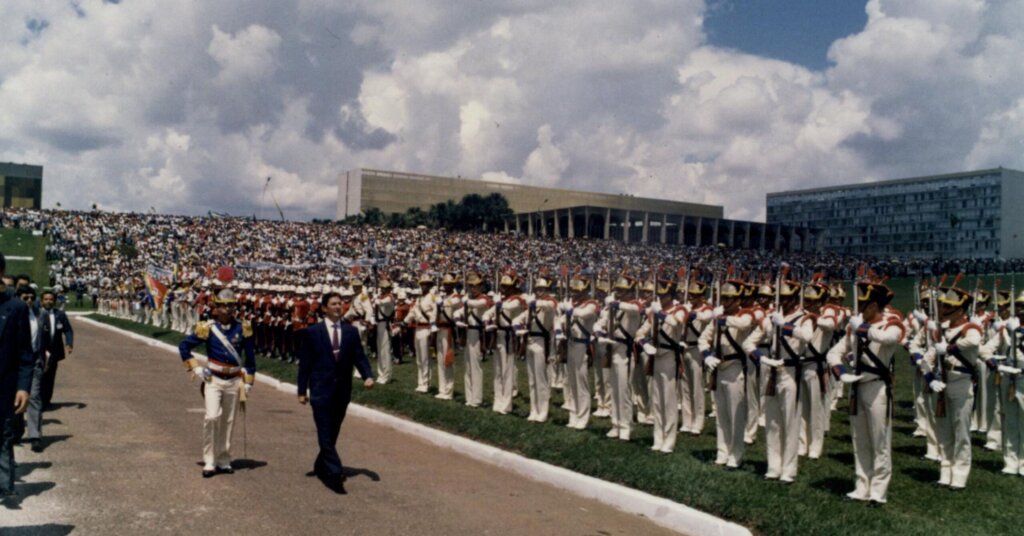

O primeiro sinal desse movimento veio com Fernando Collor, que assumiu prometendo modernizar o país através da abertura comercial e do combate aos chamados “marajás do setor público”. Seu discurso tinha forte apelo moral: o Estado era visto como inchado, caro e ineficiente.

A solução para a crise econômica seria abrir o mercado, reduzir tarifas de importação e privatizar empresas estatais consideradas obsoletas.

Mas Collor não chegou a concluir sua agenda. A crise política que culminou no impeachment em 1992 interrompeu sua gestão, deixando um rastro de instabilidade e desconfiança.

A transição para o governo Itamar Franco mudou o tom, mas não o rumo. Coube ao então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, construir a principal virada econômica da década: o Plano Real.

A estabilização da moeda, em 1994, marcou o fim da hiperinflação e devolveu previsibilidade à economia brasileira.

O Real foi um marco histórico, e seu impacto social foi imediato: com preços estáveis, os mais pobres deixaram de ver seu salário desaparecer no fim do mês. A estabilização tinha sua importância — mas ela veio acompanhada de uma nova arquitetura econômica que marcaria todo o período seguinte.

Com a eleição de FHC para a Presidência, em 1995, o Brasil oficializou sua adesão ao receituário neoliberal que já ganhara força no mundo com Ronald Reagan e Margaret Thatcher.

O Plano Nacional de Desestatização acelerou o processo iniciado por Collor e colocou na lista de vendas empresas estratégicas como a Vale, o Sistema Telebrás, companhias de energia e empresas de transporte. O argumento oficial era pragmático: o Estado precisava se concentrar em saúde, educação e segurança; o setor privado cuidaria do resto.

Luiz Carlos Bresser-Pereira, ministro da Administração e Reforma do Estado entre 1995 e 1998, analisaria esse período com distanciamento crítico anos depois.

Em artigo publicado pela FGV, escreveu que o Brasil entrou nos anos 1990 com “um Estado fiscalmente fraco, incapaz de cumprir suas funções de desenvolvimento e justiça social”, e que a resposta encontrada — privatizar e reduzir a máquina pública — foi apresentada como a única possível, embora não fosse a única desejável.

Anos mais tarde, em entrevista ao Valor Econômico, ele seria ainda mais direto ao avaliar a guinada da década: “O neoliberalismo no Brasil destruiu a capacidade do Estado de coordenar o desenvolvimento.” A frase sintetizava o paradoxo dos anos 1990: estabilizar a moeda custou caro, e grande parte desse custo foi o próprio encolhimento do Estado.

Leia Mais

O processo de privatização foi amplamente apoiado por organismos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial, que defendiam a redução do Estado como condição para atrair investimentos e garantir a estabilidade fiscal.

Mas os críticos alertavam para os riscos de entregar empresas estratégicas a grupos privados — muitos deles estrangeiros — sem contrapartidas robustas. O economista Luiz Gonzaga Belluzzo, por exemplo, afirmava que a privatização sem política industrial era “um salto no escuro”, pois significava abrir mão da capacidade de coordenar o desenvolvimento.

A venda da Vale, em 1997, tornou-se símbolo dessa tensão. Uma das maiores mineradoras do mundo, responsável por parte significativa da balança comercial brasileira, foi arrematada por um consórcio privado por um valor considerado baixo por economistas e auditorias independentes.

A privatização da Telebrás, em 1998, seguiu o mesmo padrão: as empresas regionais foram vendidas a grupos nacionais e multinacionais, que receberam concessões para operar serviços essenciais. O setor de telecomunicações se expandiria rapidamente, mas sob tarifas elevadas e pouca capacidade de regulação do Estado.

No plano macroeconômico, o Brasil adotou um modelo baseado em juros altos, câmbio valorizado e abertura financeira. O objetivo era atrair capital estrangeiro para equilibrar as contas externas e financiar o déficit público.

O país passou a depender do humor dos investidores internacionais. Quando a Rússia entrou em crise, em 1998, o Brasil sentiu o impacto. Quando a Argentina quebrou em 2001, o país também estremeceu. A economia brasileira se transformou em uma plataforma financeira vulnerável a choques externos.

A economista Maria da Conceição Tavares descreveu esse processo em seu ensaio Desnacionalização e estagnação (1990), alertando para o risco de o Brasil se tornar “refém de capitais voláteis, incapaz de definir seu próprio rumo”.

Celso Furtado, por sua vez, advertiu que a abertura indiscriminada, sem política industrial, criava “uma economia de enclave”, onde setores dinâmicos conviviam com bolsões de atraso e desigualdade. A democracia recém-reconquistada convivia com uma economia cada vez mais submetida ao mercado global.

O modelo neoliberal prometia eficiência, mas entregou fragilidade. A prioridade dada ao combate à inflação e à atração de capitais estrangeiros reduziu o espaço para investimentos públicos.

O Estado deixou de ser planejador e tornou-se gerente de contratos. As políticas sociais foram tratadas como despesas, não como investimento em cidadania. O país estabilizou a moeda, mas perdeu a capacidade de pensar o futuro.

Quando a década terminou, o Brasil tinha um mercado de telecomunicações mais dinâmico, um sistema financeiro mais integrado e uma inflação controlada.

Mas também tinha tarifas altas, serviços essenciais encarecidos, baixa capacidade de investimento público e crescente dependência do capital especulativo. O país que nascera privatizado era moderno para uns e inacessível para outros. O desenvolvimento continuava incompleto.

A virada do século traria novos desafios — e novos caminhos. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, inauguraria uma era de retomada do papel social do Estado e expansão de políticas públicas. Mas o modelo econômico dos anos 1990 deixaria marcas profundas.

O Brasil entrara na globalização como uma nação que apostou no mercado, mas sem garantir a proteção da sociedade; que abriu mão de instrumentos de planejamento em nome da eficiência; que consolidou a democracia, mas enfraqueceu o Estado.

A série Dos porões da ditadura à privatização do Brasil chega ao fim com esta constatação: mudar o regime político não basta quando o modelo econômico permanece orientado para poucos.

O país que aprendeu a votar ainda precisa aprender a se desenvolver com soberania. Entre a promessa do milagre e o discurso da modernidade, o Brasil se tornou uma economia dependente — e a tarefa histórica do século XXI será superar essa dependência para finalmente construir um projeto coletivo de futuro.

Capítulos anteriores:

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Ainda não há comentários nesta matéria.