O Brasil é um país que aprendeu a crescer antes de se desenvolver. Entre os anos de chumbo e as vitrines neoliberais, o Estado deixou de ser o motor de um projeto nacional para se tornar um espectador da própria economia. A série “Dos porões da ditadura à privatização do Brasil” investiga como o poder público, que já comandou bancos, siderúrgicas e estaleiros, foi sendo desmontado em nome da eficiência e como essa transição moldou o país que somos hoje.

O Brasil que saiu dos anos 1970 acreditava ser uma potência em construção. O Estado comandava a economia, as grandes obras de infraestrutura se multiplicavam e o discurso oficial exaltava o “milagre brasileiro”.

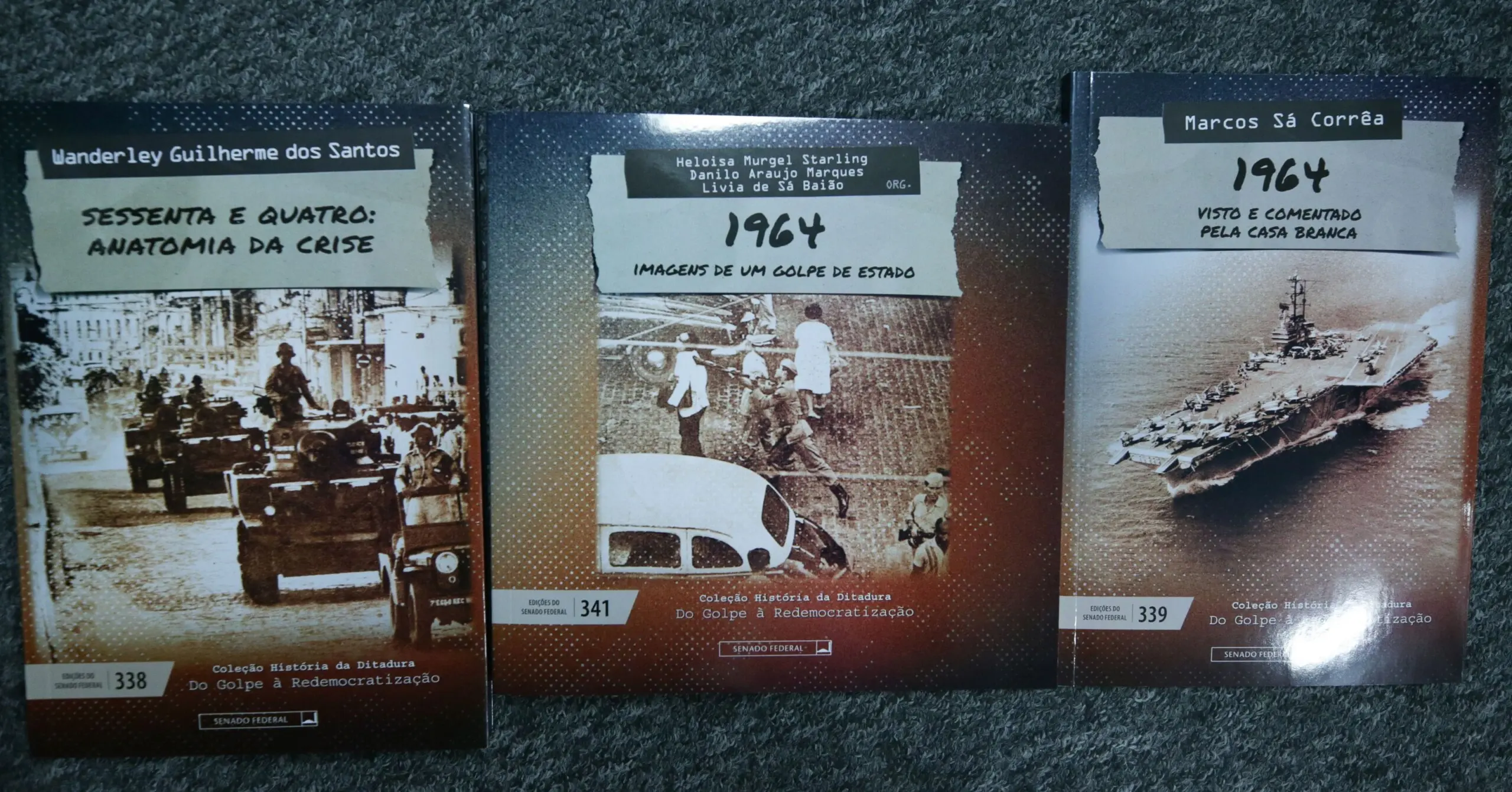

Mas, por trás dos números, havia repressão política, censura e um modelo econômico concentrador, sustentado por endividamento externo e pela supressão dos direitos trabalhistas. Era uma prosperidade construída sobre silêncios.

O ministro da Fazenda à época, Antônio Delfim Netto, definia a prioridade do regime de forma pragmática. Em seu discurso de posse, declarou que 1969 “representará um marco na luta secular que o país trava contra a inflação”.

Era o auge da fé tecnocrática: o Estado autoritário acreditava poder controlar a economia pela força do planejamento centralizado, enquanto mantinha a sociedade sob vigilância.

O regime militar construiu uma máquina estatal sem precedentes. Criou bancos públicos, estatais estratégicas e um sistema de financiamento de longo prazo que sustentou o crescimento rápido de setores como siderurgia, energia e telecomunicações.

A Petrobras se consolidou como símbolo da soberania nacional, e a Telebrás levou telefonia a regiões onde o mercado não chegava. Havia, por trás da brutalidade política, uma crença de que o Estado forte seria capaz de “modernizar” o país.

Mas esse desenvolvimento tinha dono. Os salários eram comprimidos, os sindicatos perseguidos, e a concentração de renda atingiu níveis históricos.

O economista Pedro Paulo Zahluth Bastos, em Capital humano ou capitalismo selvagem? (IPEA, 2017), observa que o chamado “milagre econômico” foi sustentado por endividamento externo e pela compressão dos salários. O crescimento foi real, mas desigual: o PIB subia, enquanto a renda se concentrava nas mãos de poucos.

Nos anos 1980, a engrenagem parou de girar. A elevação dos juros internacionais e o choque do petróleo tornaram impagável a dívida externa que sustentava o modelo.

“A dívida externa brasileira cresceu velozmente a partir de 1968, e o atual nível de endividamento estatal tem raízes nesse processo”, escreveu Paulo Duarte da Cruz em artigo publicado na Revista Lua Nova (n.º 91, 2014, CEDEC).

O que fora apresentado como “milagre” revelava sua fatura: um Estado inchado, endividado e com pouca capacidade de reformar a própria base produtiva.

A redemocratização chegou nesse cenário de crise e descrédito. A década de 1980 foi batizada de “década perdida” porque o país cresceu pouco e viu a renda per capita cair.

Leia Mais

Como lembra Érico Azevedo Martins de Aguiar, em estudo do Instituto de Economia da Unicamp (2011), “a década de 80, conhecida como ‘década perdida’, apresentou expressiva redução do investimento e da renda per capita”.

As promessas da Nova República precisavam conviver com a hiperinflação, que corroía os salários diariamente, e com uma população exausta do autoritarismo e da escassez. Era o ambiente ideal para a ascensão de uma nova ortodoxia: o neoliberalismo.

A ideia de que o Estado era ineficiente e precisava “sair do caminho” começou a ganhar espaço na imprensa, nos organismos multilaterais e nas próprias universidades.

O colapso fiscal dos anos 80 foi reinterpretado como sinal de esgotamento do modelo estatal, e não como resultado da conjuntura internacional. As reformas passaram a ser justificadas pelo discurso da eficiência, e a privatização tornou-se sinônimo de modernidade.

Foi o início de uma segunda ruptura histórica: depois de duas décadas de autoritarismo político, o Brasil entrava em uma década de desmonte econômico. A abertura comercial e as privatizações dos anos 1990 foram vendidas como uma nova independência.

O governo Collor iniciou o processo de desregulamentação e abertura ao capital estrangeiro; Fernando Henrique Cardoso consolidou a agenda com o Plano Nacional de Desestatização, que vendeu empresas estatais de energia, siderurgia, mineração e telecomunicações.

O argumento oficial era o de que o Estado precisava ser “enxuto e eficiente”, concentrando-se apenas em áreas essenciais. O discurso parecia técnico, mas o efeito foi político: a soberania econômica foi substituída pela dependência de capitais privados e estrangeiros.

Luiz Carlos Bresser-Pereira, ministro da Administração e Reforma do Estado no próprio governo FHC entre 1995 e 1998, faria anos depois uma autocrítica contundente.

“A privatização só faz sentido quando são empresas competitivas. Quando são monopolistas, como no setor de infraestrutura e petróleo, privatizar é um grande equívoco”, declarou ao Poder360 em 2022.

Sua fala expõe a contradição de um país que, ao tentar corrigir distorções do Estado autoritário, abriu mão dos instrumentos de política industrial e planejamento de longo prazo. O Estado que antes era grande demais se tornou pequeno demais.

A visão liberal encontrou resistência em economistas desenvolvimentistas, que viam na venda de ativos públicos um desmonte da capacidade estatal de induzir crescimento.

Maria da Conceição Tavares resumiu o problema de forma direta em entrevista à Folha de São Paulo em 2001: “O Estado não é um problema, é uma necessidade. É ele quem garante a capacidade de o país planejar o seu futuro.”

O diagnóstico continua atual. A regressividade fiscal, somada à privatização de setores estratégicos, criou um Estado que arrecada mal, investe pouco e gasta muito com o que não controla.

O Brasil entrou no século XXI com estabilidade monetária, mas sem projeto nacional. O que restou das décadas de transformações é uma economia mais aberta e financeirizada, dependente de commodities e de fluxos internacionais de capital.

A promessa de eficiência das privatizações não se traduziu em serviços melhores nem em preços mais baixos para a população. O capital estrangeiro ganhou espaço, enquanto o Estado se retirou de áreas fundamentais, como infraestrutura, pesquisa e inovação.

A série Dos porões da ditadura à privatização do Brasil parte dessa constatação: o país que nasceu da transição democrática é livre, mas menos soberano. O desafio, hoje, é reconstruir a ideia de desenvolvimento dentro da democracia — um Estado forte, transparente e planejador, capaz de conciliar crescimento com igualdade.

O ciclo histórico que começou com autoritarismo e terminou com liberalismo mostrou seus limites. Entre a repressão e o mercado, o Brasil perdeu a capacidade de sonhar com um futuro comum. Recuperá-la é o próximo capítulo da nossa história.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Ainda não há comentários nesta matéria.