O Brasil é um país de contrastes. Produz riqueza em larga escala, mas a distribui de forma profundamente desigual. Esse desequilíbrio não é apenas um traço social, é um fator que limita o potencial de crescimento da economia e impede a formação de um mercado interno robusto.

Quando poucos concentram a maior parte da renda, o consumo das famílias perde força, o investimento produtivo se retrai e o país entra em um ciclo de baixo dinamismo. A desigualdade, nesse sentido, não é uma consequência do modelo econômico: é uma de suas causas mais persistentes.

As origens da concentração de renda

A desigualdade brasileira é resultado de uma formação histórica que combinou concentração patrimonial, exclusão social e pouca mobilidade. Desde o período colonial, o país se organizou em torno de grandes propriedades rurais, baseadas no trabalho escravizado e voltadas para a exportação.

A estrutura fundiária concentrada produziu uma elite agrária poderosa e uma massa de trabalhadores sem acesso à terra ou à renda. Essa lógica se manteve mesmo após a abolição, perpetuada por um Estado que nunca promoveu uma reforma distributiva profunda.

Com a industrialização, o padrão de concentração apenas mudou de forma. O crescimento urbano e a migração para os centros industriais criaram novos polos de riqueza, mas não alteraram as bases estruturais da desigualdade.

O sistema tributário, centrado em impostos sobre o consumo e não sobre o patrimônio, reforçou o desequilíbrio. Em vez de corrigir as distorções, o Estado passou a reproduzi-las. Assim, a renda continuou se acumulando no topo, enquanto o acesso à educação, crédito e infraestrutura se manteve restrito para a maioria.

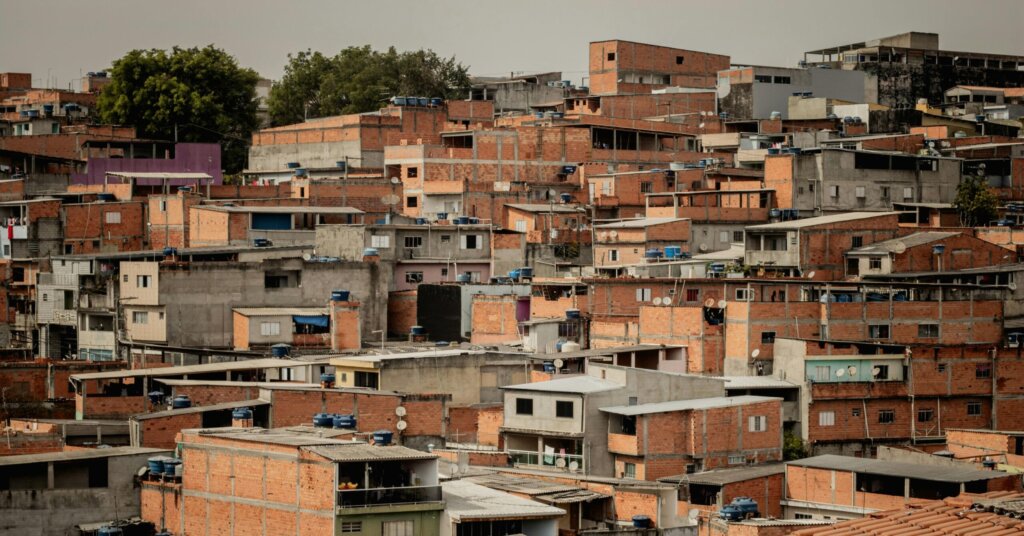

Esse modelo consolidou o que especialistas chamam de “modernização concentradora”: uma economia capaz de crescer, mas incapaz de incluir. O resultado é um país com ilhas de prosperidade cercadas por vastas áreas de exclusão.

Como a desigualdade freia o desenvolvimento

O desenvolvimento sustentável depende da força do mercado interno — e o mercado interno depende da renda distribuída. Economias que concentram riqueza perdem capacidade de expansão porque limitam o consumo das famílias e reduzem o incentivo ao investimento produtivo.

No caso brasileiro, isso cria uma contradição: há capacidade produtiva, mas falta demanda; há crédito, mas falta poder de compra.

Os grupos de alta renda consomem menos proporcionalmente e destinam a maior parte de seus recursos a aplicações financeiras ou ativos patrimoniais, com baixo impacto sobre a economia real.

Já as camadas populares, que têm maior propensão a consumir, vivem sob restrição orçamentária. O resultado é um ciclo travado — o país produz, mas não amplia a base de consumo que sustentaria novos investimentos.

Essa estrutura também reduz a produtividade. Quando a renda é mal distribuída, o acesso à educação e à tecnologia se concentra, o que limita a formação de capital humano e inibe a inovação. O Brasil, assim, convive com um paradoxo: investe em setores de ponta, mas mantém grande parte da população à margem do progresso econômico.

Os impactos sobre o Estado e a economia

A desigualdade compromete o próprio funcionamento do Estado. Um país que concentra renda tende a arrecadar menos e gastar mais para compensar as distorções que produz.

O sistema tributário regressivo, baseado em impostos sobre o consumo, onera as classes médias e baixas e alivia o topo da pirâmide. Com isso, a arrecadação perde progressividade e o orçamento público fica cronicamente pressionado.

Ao mesmo tempo, a desigualdade amplia a necessidade de políticas compensatórias, como transferências de renda e subsídios emergenciais. Essas medidas são importantes, mas custosas, e raramente atacam a raiz do problema.

O Estado atua como bombeiro social, e não como planejador do desenvolvimento. Gasta mais para conter as consequências da desigualdade do que para construir as condições que a reduziriam.

O efeito sobre a sociedade é igualmente profundo. A concentração de renda amplia as distâncias entre classes, reduz a mobilidade social e alimenta a sensação de injustiça.

Mesmo com a desigualdade geral recuando (o Gini caiu para 0,506 em 2024), a estrutura da disparidade racial e de gênero permanece rígida. Inclusive, dados do IBGE mostram que o rendimento-hora de trabalhadores brancos ainda é 61,4% maior que o de pretos e pardos (2022).

No topo da precarização, as mulheres negras recebem, em média, apenas 53% do rendimento-hora dos homens não negros, enquanto sua inserção na informalidade é majoritária. Essa compressão salarial e de oportunidades é a face mais cruel da “modernização concentradora”.

Dessa forma, a desigualdade gera não apenas pobreza, mas também instabilidade política e desconfiança institucional — fatores que, por si só, afastam investimentos e dificultam o planejamento de longo prazo.

Caminhos para reverter o quadro da desigualdade

Romper o ciclo da desigualdade exige um projeto nacional de desenvolvimento que combine eficiência econômica e justiça distributiva. Isso passa, antes de tudo, por uma reforma estrutural do sistema tributário.

É preciso tributar menos o consumo e mais a renda e o patrimônio, tornando a arrecadação progressiva e capaz de financiar políticas públicas de alto retorno social.

Outro eixo essencial é o investimento em capital humano. Educação básica de qualidade, ensino técnico e acesso ao ensino superior formam a base de uma economia produtiva.

Países que conseguiram crescer e distribuir ao mesmo tempo apostaram em políticas que uniram industrialização planejada, inovação tecnológica e inclusão social. A experiência internacional mostra que o crescimento mais estável é aquele que nasce da ampliação das oportunidades.

Além disso, o Estado precisa recuperar sua capacidade de coordenação. Um Estado forte não significa um Estado inchado, mas um Estado capaz de planejar, regular e investir em áreas estratégicas.

Políticas industriais, crédito público orientado e infraestrutura social são instrumentos legítimos para romper a armadilha da renda concentrada. Sem essa presença ativa, o mercado sozinho tende a reproduzir os mesmos padrões de exclusão.

Leia Mais

As consequências de uma mudança estrutural

Reduzir a desigualdade não é apenas corrigir uma injustiça histórica — é criar as bases de um novo ciclo de desenvolvimento. Quando a renda é distribuída, o consumo se expande, a produção ganha escala e o investimento se torna mais previsível.

O Estado arrecada mais, o crédito se multiplica e a sociedade se torna mais estável. A equidade, nesse sentido, não é um obstáculo à eficiência: é o que permite que ela exista.

Uma mudança estrutural nessa direção exigiria coragem política e visão de longo prazo. O Brasil precisaria abandonar a lógica do ajuste permanente e adotar uma estratégia que combine responsabilidade fiscal com ambição desenvolvimentista.

Em outras palavras, é necessário abandonar metas de ajuste fiscal de curto prazo para garantir mais equidade no longo prazo e aumento da arrecadação. Ou seja, mesmo que a dívida aparentemente cresça em um ciclo de cinco anos, ela tende a cair em prazos maiores com aumento da arrecadação e da renda.

É válido destacar que a desigualdade é uma limitação econômica a ser superada. Enquanto a renda continuar concentrada, o país continuará crescendo menos do que poderia.

Portanto, o custo da desigualdade é amplo, e se manifesta na estagnação produtiva, na precariedade dos serviços públicos e na desconfiança coletiva em relação ao futuro e aos próprios governantes.

Reverter esse quadro é um projeto de nação de quem tem coragem de olhar para além de um mandato e construir um país que terá mais capacidade produtiva, de arrecadação e com maior equidade econômica e social.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Ainda não há comentários nesta matéria.