Quando Marcela dos Santos atravessou o portão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2013, levava no peito uma mistura de medo e euforia. Filha de uma diarista e de um pedreiro, criada no subúrbio de Anchieta, era a primeira da família a pisar em uma universidade pública. Ingressou pelo sistema de cotas para escola pública e autodeclaração racial — uma política ainda cercada de desconfiança, que ela aprendeu a defender antes mesmo de compreender seu alcance.

“A UERJ foi o meu ponto de virada”, recorda. “Mas percebi logo que estar ali era só o começo. O ambiente acadêmico ainda não estava pronto para lidar com o que eu representava.”

Nos primeiros meses, Marcela descobriu que precisaria provar duas vezes seu mérito: por ser mulher, por ser negra e por ser cotista. O vestibular havia sido apenas o primeiro obstáculo. O preconceito sutil, as cobranças disfarçadas e a solidão cotidiana desenhavam o segundo.

Ela insistiu. Estudou, trabalhou, formou-se em Direito, concluiu mestrado e, aos 35 anos, em 2022, passou a atuar na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, auxiliando mulheres negras em situação de vulnerabilidade.

“As cotas abriram a porta, mas caminhar por ela ainda é uma luta”, diz.

A trajetória de Marcela é símbolo de uma transformação que já redesenhou o ensino superior brasileiro. Treze anos após a Lei 12.711/2012, que instituiu cotas raciais e sociais nas universidades federais, o Brasil assiste à consolidação de uma geração que nasceu da política de inclusão mais ampla de sua história — uma geração que começa a se afirmar no mercado de trabalho, a ocupar espaços de poder e a demonstrar que a diversidade é também um ativo econômico.

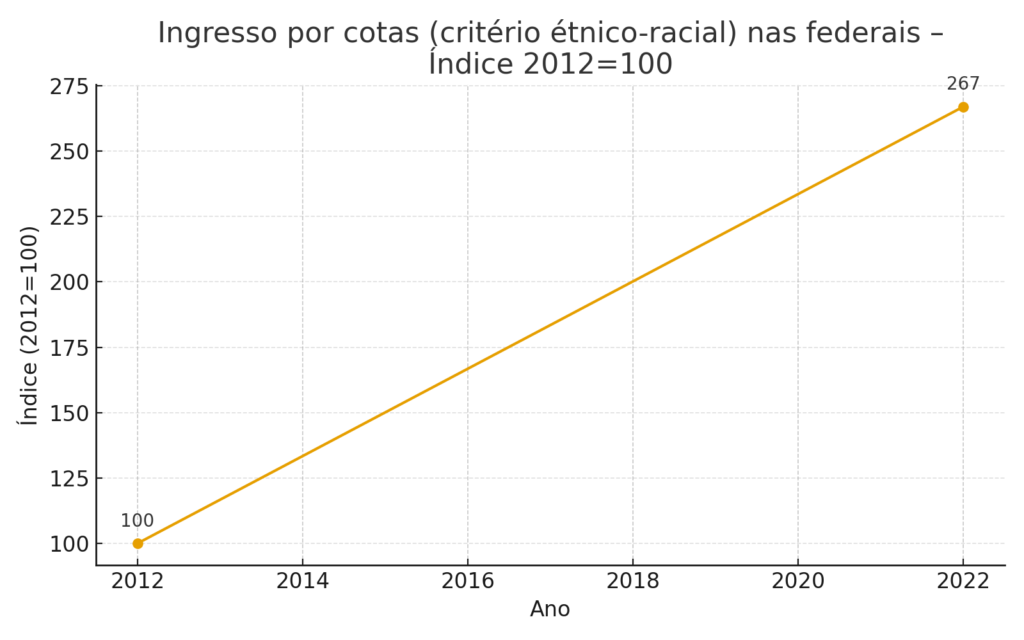

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que o número de ingressantes por critério étnico-racial aumentou 167% desde 2012.

Apenas nas universidades federais, mais de 2,2 milhões de estudantes entraram pelo sistema de cotas entre 2012 e 2024.

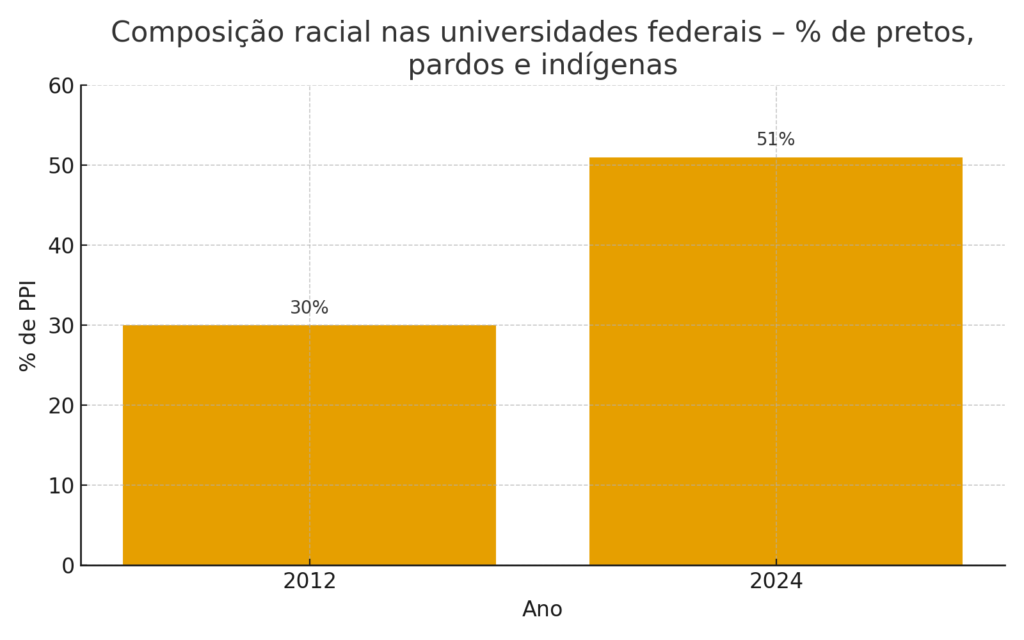

O impacto é visível: as instituições públicas, antes quase totalmente brancas e de classe média, passaram a refletir a composição real do país. Em 2012, 30% dos alunos das federais se autodeclaravam pretos, pardos ou indígenas; em 2024, são 51%.

Para o sociólogo Luiz Augusto Campos, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, as cotas “fizeram a universidade pública brasileira finalmente olhar para o espelho e enxergar o país que ela ignorava”.

Já a socióloga Márcia Lima, da USP, lembra que “as ações afirmativas modificaram radicalmente o perfil das universidades públicas nas últimas duas décadas” — e, junto com isso, a composição das elites intelectuais.

Mas o efeito vai além da representatividade simbólica. O economista Marcelo Paixão, pesquisador da University of Texas, vê na política de cotas um movimento de desenvolvimento:

“Formar profissionais negros e periféricos é investir em capital humano antes subutilizado. Isso se traduz em produtividade, inovação e redistribuição de renda.”

Um estudo conduzido por Cecilia Machado (FGV EPGE), Germán Reyes e Evan Riehl (Cornell University), com base em dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mostrou que os estudantes admitidos via cotas tiveram aumento de cerca de 14% nos rendimentos iniciais de carreira em comparação a colegas de origem similar que não cursaram o ensino superior.

Na mesma direção, um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento projeta que a inclusão de negros e pardos em ocupações de alta qualificação pode elevar o PIB brasileiro em até 2,8 pontos percentuais até 2035.

Os números desmontam a antiga narrativa de que cotas “reduziriam o mérito” ou “comprometeriam a qualidade do ensino”. Segundo o Ipea, o desempenho acadêmico dos cotistas é semelhante — e em muitos cursos, superior — ao dos não cotistas. A pesquisa também conclui que a política ampliou o acesso sem qualquer prejuízo à excelência das instituições.

Ainda assim, os efeitos da inclusão não se convertem automaticamente em igualdade material. O sociólogo Carlos Medeiros, da Universidade Federal da Bahia, observa que “o acesso é a primeira conquista; o pertencimento é a segunda”.

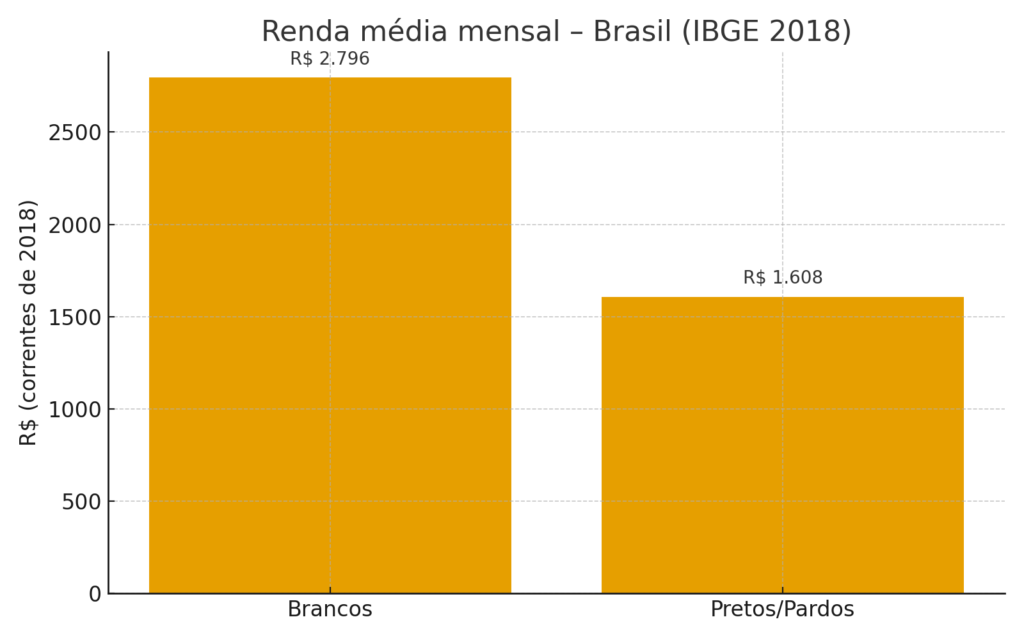

Ele destaca que muitos egressos enfrentam dificuldades para se inserir em redes profissionais, em um mercado de trabalho que ainda discrimina por cor e origem. “O diploma abre portas, mas o racismo ainda escolhe quem passa”, afirma.

Isso pode ser comprovado por meio da desigualdade de renda entre brancos e negros no Brasil que segue expressiva. Segundo dados do IBGE, trabalhadores brancos ganham, em média, 73% mais do que pretos e pardos. Entre os 10% mais ricos do país, 70% são brancos.

A pesquisadora Tatiana Dias Silva, do Ipea, lembra que “as cotas atacam a desigualdade de oportunidades, mas a desigualdade de resultados depende do que o Estado e o mercado fazem depois que o estudante se forma”.

Ela defende que políticas de permanência e de transição para o emprego sejam vistas como complementares à ação afirmativa.

Nas universidades, a permanência ainda é o elo frágil. Estudo do Observatório da Educação Superior mostra que um em cada quatro alunos cotistas abandona o curso por falta de recursos, mesmo após o reforço de bolsas e auxílios.

“Entrar é um avanço imenso, mas permanecer custa caro”, diz Tatiana. “Moradia, alimentação, transporte e material didático pesam. Quando o apoio falha, o sonho desaba.”

O atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad — à época ministro da Educação — afirma que a lei das cotas foi “o maior experimento de mobilidade social da história brasileira”. Mas é preciso destacar que o experimento revelou também a complexidade das desigualdades estruturais.

A economista Monica de Bolle, da Johns Hopkins University, observa que o efeito econômico das cotas só se completa quando há crescimento sustentado.

“Não basta abrir vagas na universidade se o país não gera empregos de qualidade para absorver essa mão de obra. Inclusão sem expansão econômica é uma promessa pela metade”, disse.

Entre os formandos da primeira geração cotista, muitos se tornaram professores, servidores públicos, profissionais da saúde ou empreendedores. Levantamento da Andifes (2024) mostra que o número de médicos negros formados em universidades federais triplicou em dez anos.

No serviço público federal, cotistas já representam 32% dos aprovados em concursos, impulsionados também pela Lei 12.990/2014. Em empresas privadas, programas de diversidade começaram a romper barreiras: bancos, companhias de energia e grandes consultorias lançaram programas exclusivos para jovens negros diplomados, o que seria impensável duas décadas atrás.

“Há um ganho civilizatório que se reflete em produtividade”, afirma o economista Ricardo Paes de Barros, da Insper. “Quando você reduz desigualdades, melhora o ambiente econômico e o potencial de crescimento.”

Segundo ele, o país desperdiçou gerações inteiras de talentos por falta de acesso à educação e ao crédito. “As cotas não são esmola; são um mecanismo de eficiência social.”

Leia Mais

Ainda há, no entanto, um abismo entre acesso e poder. Embora mais negros e pardos tenham chegado ao ensino superior, a presença deles em cargos de chefia ou pesquisa de ponta continua pequena.

A professora Nilma Lino Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial, lembra que “a universidade é o início, não o fim, da reparação”. Para ela, o desafio agora é consolidar uma cultura institucional que reconheça a diversidade como pilar de desenvolvimento.

Marcela dos Santos, hoje com 38 anos, acompanha essa discussão com o olhar de quem viveu por dentro as tensões e as vitórias do processo. Ela diz que o maior legado das cotas não está apenas no número de diplomas, mas na mudança de horizonte.

“Quando uma menina preta da escola pública me procura dizendo que quer estudar Direito porque me viu na Defensoria, entendo que o ciclo se cumpriu”, afirma. “É sobre futuro, não sobre dívida.”

O futuro das cotas foi reafirmado em 2023, na revisão prevista pela própria lei. O Congresso manteve a política e atualizou critérios: prioridade para estudantes de escolas públicas, manutenção das subcotas raciais e ampliação do acompanhamento de desempenho.

A decisão foi quase consensual — um contraste com a polêmica que cercou a lei em 2012. Treze anos depois, o debate deixou de ser “se” as cotas deveriam existir. Passou a ser “como” transformá-las em política de desenvolvimento permanente.

O Brasil que Marcela ajudou a construir é mais plural, mais instruído e, pouco a pouco, mais consciente de que igualdade custa investimento. A geração das cotas não pede concessão; exige continuidade.

Marcela diz que a lembrança mais forte da graduação não é a formatura, mas a primeira aula. “Eu sentei na fileira do fundo e olhei para a frente. Pela primeira vez, vi uma professora negra. Foi quando percebi que o Brasil podia ser outro.”

O país que ela viu nascer dentro da sala de aula ainda está em construção, mas já não cabe dentro das velhas estatísticas. As cotas criaram uma janela — e por ela entrou um país que sempre existiu, mas que até então permanecia do lado de fora.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Ainda não há comentários nesta matéria.