O financiamento climático se tornou o ponto central das negociações internacionais sobre mudanças climáticas. Na COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA), representantes de quase 200 países tentarão definir um novo modelo global de financiamento para frear o aquecimento da Terra e financiar a transição para economias de baixo carbono.

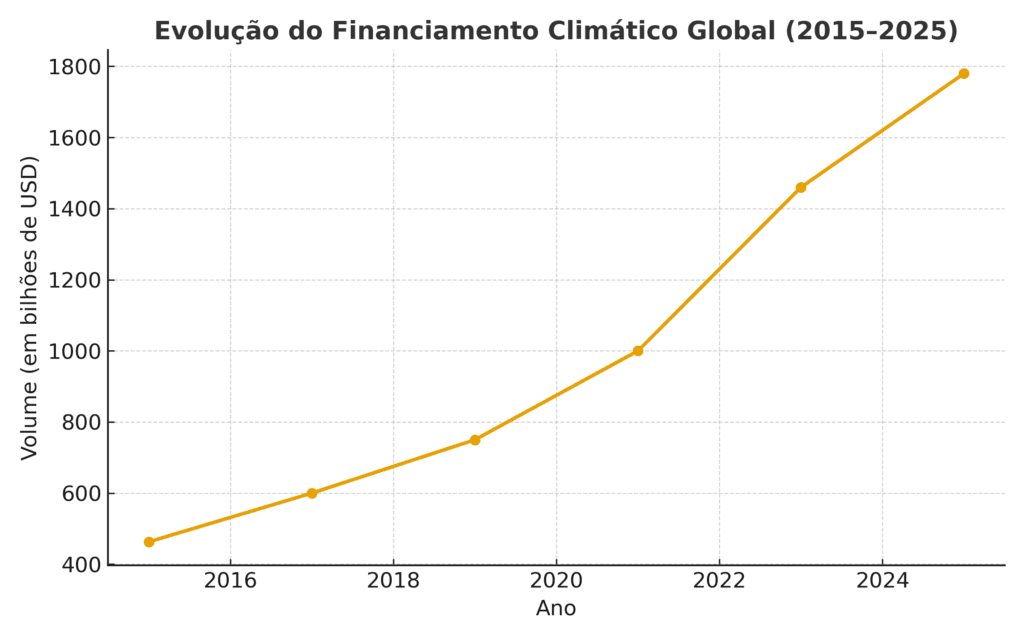

O objetivo é garantir US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 para projetos de energia limpa, preservação ambiental e adaptação de países vulneráveis.

A cifra é ambiciosa e expõe uma questão que acompanha todas as conferências do clima: quem deve pagar a conta da crise climática.

O que é financiamento climático

O conceito de financiamento climático engloba todos os recursos — públicos, privados ou mistos — voltados a mitigar as emissões de gases de efeito estufa e adaptar economias e populações aos impactos do aquecimento global.

Esses fundos podem vir de governos, bancos multilaterais, empresas, doações filantrópicas ou até de instrumentos de mercado, como títulos verdes e créditos de carbono.

De forma simplificada, trata-se de dinheiro novo direcionado à transição ecológica: substituição de combustíveis fósseis, expansão de energias renováveis, recuperação florestal, agricultura sustentável e proteção contra desastres climáticos.

Segundo a ONU, o volume global de investimentos ainda é insuficiente. O mundo precisaria triplicar o atual nível de aportes para manter o aquecimento dentro do limite de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, meta firmada no Acordo de Paris.

O impasse: quem paga e como

A disputa central está na origem dos recursos. Os países desenvolvidos — historicamente os maiores emissores — são cobrados por nações emergentes e pobres, que argumentam não ter condições fiscais de financiar a própria transição energética.

Em 2024, na COP29, realizada no Azerbaijão, as economias avançadas se comprometeram a mobilizar US$ 300 bilhões anuais até 2035. Mas, diante das estimativas da ONU, o valor cobre menos de um quarto das necessidades reais.

Por isso, a COP30 deve debater um salto de escala: US$ 1,3 trilhão por ano, com participação maior de bancos multilaterais, fundos soberanos e capital privado.

As opções em discussão incluem taxas globais sobre emissões de carbono, contribuições sobre passagens aéreas de primeira classe, emissões de títulos sustentáveis e fundos de investimento climático coordenados por organismos internacionais.

Mas o consenso político é frágil: os Estados Unidos deixaram o Acordo de Paris, e a União Europeia enfrenta pressões internas por causa de sua própria desaceleração econômica.

O papel do Brasil e o “Roteiro de Baku a Belém”

Como país-sede da conferência, o Brasil tenta assumir o papel de articulador entre o Norte global, que detém os recursos, e o Sul global, que concentra as florestas e as vulnerabilidades climáticas.

O governo brasileiro apresentou o plano conhecido como “Roteiro de Baku a Belém”, elaborado em parceria com a presidência azerbaijana da COP anterior.

A proposta busca criar uma estrutura financeira integrada, reunindo bancos de desenvolvimento, fundos multilaterais, academia e setor privado para destravar o acesso de países em desenvolvimento a crédito climático.

A ideia central é simplificar a burocracia e reduzir o custo do capital verde. Hoje, muitas nações do Sul enfrentam juros altos e prazos curtos para projetos ambientais, o que torna a transição ecológica praticamente inviável.

“O financiamento climático é aquele que pode ser público ou privado, concessional ou comercial, mas que precisa estar orientado à redução de emissões e à adaptação”, explica Maria Netto, diretora do Instituto Clima e Sociedade.

Segundo ela, sem escala e previsibilidade, o discurso climático não se traduz em ação. Além do roteiro, o Brasil também pretende impulsionar dois mecanismos estratégicos:

- o Fundo Tropical Forests Forever, com US$ 125 bilhões, voltado à preservação de florestas tropicais;

- e uma coalizão global de mercados de carbono, que alinhe regras para precificação das emissões.

Esses instrumentos buscam transformar a biodiversidade e o estoque de carbono das florestas em ativos econômicos, capazes de gerar receitas e atrair investidores.

A tensão entre justiça climática e pragmatismo financeiro

A expressão “justiça climática” deve voltar ao centro do debate. Países africanos e ilhas do Pacífico defendem que as economias ricas assumam responsabilidade histórica pelos danos ambientais acumulados.

Já as nações desenvolvidas argumentam que o esforço precisa ser compartilhado, sob pena de inviabilizar o consenso político. No meio desse impasse, o pragmatismo financeiro tenta ganhar espaço.

Bancos de investimento, seguradoras e fundos de pensão veem o financiamento climático como o novo eixo da economia global, um mercado capaz de movimentar dezenas de trilhões de dólares nas próximas décadas.

A dúvida é se essa mobilização será feita por compromisso político real ou oportunismo econômico. Sem regulação internacional, o risco é que o crédito climático se torne apenas uma forma de compensação simbólica — sem impacto efetivo sobre o aquecimento global.

O papel dos mercados e o risco do “greenwashing”

O mercado de carbono, uma das apostas centrais do Brasil, enfrenta resistência. Embora represente uma das ferramentas mais promissoras de financiamento climático, o sistema ainda carece de credibilidade e padronização internacional.

Sem regras claras sobre verificação de emissões e certificação de créditos, cresce o risco de que empresas usem o mecanismo apenas para melhorar sua imagem ambiental — o chamado greenwashing.

Sem governança, o comércio de créditos pode criar bolhas especulativas, afastando investidores sérios. Por isso, o Brasil defende um modelo híbrido, que una mercado regulado (com metas obrigatórias) e voluntário (para empresas que buscam compensar emissões de forma espontânea).

Leia Mais

-

O que é o decreto da “cultura gospel” assinado pelo presidente Lula?

O que é o decreto da “cultura gospel” assinado pelo presidente Lula?

-

Com decreto sobre “cultura gospel” Lula tenta reduzir rejeição entre evangélicos

Com decreto sobre “cultura gospel” Lula tenta reduzir rejeição entre evangélicos

-

Moraes retoma processo e amplia cerco jurídico a Ramagem após perda de mandato

Moraes retoma processo e amplia cerco jurídico a Ramagem após perda de mandato

-

Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Por que o financiamento climático afeta a economia real

A discussão não se limita ao meio ambiente. O financiamento climático é hoje um dos pilares da macroeconomia internacional. Ele influencia decisões de investimento, fluxos de capital, política industrial e até o custo global do crédito.

Falhar na mobilização desses recursos significa perder oportunidades econômicas e aumentar os riscos sistêmicos.

Estudo recente da Agência Internacional de Energia mostra que, sem aceleração do financiamento verde, o mundo pode sofrer uma queda de até 2% no PIB global até 2050, devido a perdas agrícolas, choques de energia e eventos climáticos extremos.

Para países emergentes como o Brasil, o impacto é duplo:

- de um lado, o país tem vantagens naturais (florestas, matriz limpa, potencial de bioenergia);

- de outro, enfrenta limitações fiscais e dependência de investimentos externos para viabilizar projetos sustentáveis.

O sucesso da COP30 será medido pela capacidade de transformar promessas em dinheiro novo e rastreável. Sem financiamento concreto, qualquer meta de emissões é uma abstração.

Entre a esperança e a desconfiança

A COP30 também testará o próprio modelo de governança global. Com os Estados Unidos fora do Acordo de Paris e tensões crescentes na Europa e na Ásia, há dúvidas sobre se o multilateralismo ainda consegue produzir compromissos coletivos.

O clima político é de ceticismo, mas também de expectativa. Entidades ambientais e investidores apostam que a conferência em Belém será um ponto de virada: ou inaugura um novo ciclo de cooperação financeira internacional, ou simboliza o colapso do esforço climático global.

O que está em jogo

O sucesso da COP30 não será medido apenas pelo número de acordos assinados, mas pela credibilidade financeira das promessas.

Se o mundo conseguir criar mecanismos estáveis de repasse de recursos — e se o Brasil conseguir consolidar sua liderança no tema —, o encontro poderá marcar o início de uma nova economia global, baseada em financiamento sustentável e inovação verde.

Caso contrário, Belém poderá ser lembrada como o palco onde o discurso climático se esgotou diante da realidade fiscal e política.

Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Ainda não há comentários nesta matéria.